■ いつになったら完成するのだろう… by M ― 2017/12/01

今の家に住み始めた当初数年、テレビ番組や雑誌の取材を何度か受けました。その時に夫が「この家に完成はありません」とレポーターの質問に答えていたことを思い出しました。

変化し続ける家なのです。

実際、住み始めた時は建具が全くありませんでした。トイレにも!玄関はありますが、道路からのアプローチ(橋)がかかっておらず、開かずの玄関。その後、木製の橋をかけました。さらに、デッキの素材を変更したり、玄関アプローチの橋を木製から金属製に架け替えたり、床下をコンクリート土間打ちにしたり…

この後も、デッキを伸ばしたり、車庫を土間打ちにしたり、やりたい事が次々と出てきています。夫はワイン・カーヴをベースメント空間に作りたいようですが…。

設計士の天野さんに作っていただいた設計図も、構造部分以外は可塑性に富んだものでした。ですから、階段はデザインから施工まで大工の宮田さんにお願いしました。キッチンキャビネットは、bue-dueのたまちゃんに4年前に作ってもらいました。設計図には描かれているけれど、未だ備わっていない設備はまだあります。

この分ですと、夫の言う通り、この家は永遠に完成しなさそうです。

今読んでいる書籍”THE STRATEGIST”[ハーバード戦略教室]に書かれていることとも通じる部分があるような気がします。ハーバード・ビジネス・スクール教授が一般向けに記した本です。その一説「コントロールしきれない偶然性を受け入れ、心を柔軟にし、自信に満ちた知恵ではなく、謙虚な知恵を育むこと」をストラジスト、組織のリーダーに説いています。

「選択の自由」がある中で、どのような家にしたいかという「哲学」を明確にしながら、偶然を受け入れて、変化を厭わない姿勢を持ち続ければ、我が家はさらに進化するのでしょう。

■ 竪穴住居と高床倉庫 by T ― 2017/12/01

日本人ならば小中学校の歴史の授業で、弥生時代の暮らしを学んだことでしょう。そこでは、人々は穴を掘り掘立柱を立て草で屋根を葺いた竪穴住居に住まい、稲作で収穫した米を高床倉庫と現在呼ばれている床下が通風する建造物に保管したと説明を受けました。

先日ある中学生が話していました。

「大切な米を高床倉庫に保管するんだったら、人間自身も高床倉庫に暮らせば良いのに。米のために好環境ならば人間にとっても良い環境でしょうが。」と。

鋭い指摘です。僕も同感です。竪穴住居よりも高床倉庫の方が建造に手間がかかることや、高床倉庫内で火を燃やすことが困難なことなど、克服すべき難点はいろいろあると思われますが、それをクリアできるのであれば高床の方が快適かつ家も長寿命です。現在は自立型の鋳鉄製薪ストーブがあるので、床上に炉床を設置することが容易です。

実際にその後の歴史を眺めていくと、神社・仏閣、貴族の神殿造り、武士の館等々、礎石の上に束を立て、地面から上がった床下を常に風が通る住空間が主流になっていきます。

ところが最近の住宅を見てみると、コンクリート布基礎はあるものの通風口の無い住宅が多くなってきているようです。床下暖房などの設置がその理由なのでしょうか。

よって現在の日本住宅は、地面直接ではないものの地面により近くなってきているように思います。それは弥生時代の住まい、すなわち人々がスピーディに建造することができた竪穴住居に戻っていくような感を覚えます。半地下の温度変化の少ない、しかし風が通らないグランドフロアに家に。

各人考えも多様ですから、自分の考えを押し付けることは控えたいと思います。個人的には、僕は高床倉庫のように床下を風が通り、床下の配管メンテナンスのしやすい造りを選択します。

現在の我が家は、高床倉庫にヨツールのF500薪ストーブを自立させ、縄文弥生人の如く炎を良き友として私たちは生活しています。

「文明人とは、経験を積んだ未開人である。」 ヘンリーDソロー

先日ある中学生が話していました。

「大切な米を高床倉庫に保管するんだったら、人間自身も高床倉庫に暮らせば良いのに。米のために好環境ならば人間にとっても良い環境でしょうが。」と。

鋭い指摘です。僕も同感です。竪穴住居よりも高床倉庫の方が建造に手間がかかることや、高床倉庫内で火を燃やすことが困難なことなど、克服すべき難点はいろいろあると思われますが、それをクリアできるのであれば高床の方が快適かつ家も長寿命です。現在は自立型の鋳鉄製薪ストーブがあるので、床上に炉床を設置することが容易です。

実際にその後の歴史を眺めていくと、神社・仏閣、貴族の神殿造り、武士の館等々、礎石の上に束を立て、地面から上がった床下を常に風が通る住空間が主流になっていきます。

ところが最近の住宅を見てみると、コンクリート布基礎はあるものの通風口の無い住宅が多くなってきているようです。床下暖房などの設置がその理由なのでしょうか。

よって現在の日本住宅は、地面直接ではないものの地面により近くなってきているように思います。それは弥生時代の住まい、すなわち人々がスピーディに建造することができた竪穴住居に戻っていくような感を覚えます。半地下の温度変化の少ない、しかし風が通らないグランドフロアに家に。

各人考えも多様ですから、自分の考えを押し付けることは控えたいと思います。個人的には、僕は高床倉庫のように床下を風が通り、床下の配管メンテナンスのしやすい造りを選択します。

現在の我が家は、高床倉庫にヨツールのF500薪ストーブを自立させ、縄文弥生人の如く炎を良き友として私たちは生活しています。

「文明人とは、経験を積んだ未開人である。」 ヘンリーDソロー

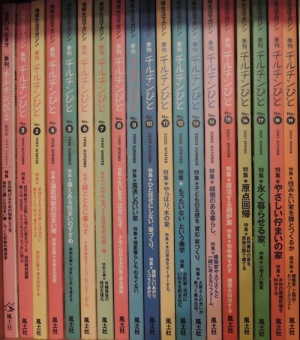

■ バイブルは「チルチンびと」 by M ― 2017/12/02

雑誌「チルチンびと」を知ったのは1997年の夏の終わり、ドイツの環境メッセが取り上げられた創刊2号が出版された直後でした。当時、家づくりの相談にのっていただいていた設計士の内記悦子さんに教えてもらいました。

1990年代の初頭、私たちは食の安全を皮切りに環境問題に関心を持ち始めていました。その流れで住まいの安全についても考えるようになっていたのです。

始めて手にした「チルチンびと」に書かれていた「チルチンびと宣言」に私たちの魂は射抜かれました!直ぐに創刊号を取り寄せて、その後の家づくりのバイブルにしたのです。

***************************************

私は小さな家をつくろうと思う。

簡素な家をつくろうと思う。

とても普通だけど幸せな家を。

私は風を感じる家をつくろうと思う。

雨の音が静かに響く家をつくろうと思う。

都会にあっても自然と寄り添う家を。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

私は故郷になる家をつくろうと思う。

ずっと愛していける家をつくろうと思う。

時間とともに美しくうつろう家を。

私はマナーのいい家をつくろうと思う。

ルールを守った家をつくろうと思う。

街に社会に時代に調和する家を。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

誰かがつくった夢をもらうのではなく、

隣を横目で覗くのでもなく、

自分の主張としての、自分の生き方としての

私の家をつくっていこう。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

*****************************************

「チルチンびと」に出会えたことに悦びを、「チルチンびと」を教えてくださった内記悦子さんに感謝を!

写真は創刊から新居への入居1年までの間、住まいと生き方のバイブルとして購入した雑誌「チルチンびと」です。

1990年代の初頭、私たちは食の安全を皮切りに環境問題に関心を持ち始めていました。その流れで住まいの安全についても考えるようになっていたのです。

始めて手にした「チルチンびと」に書かれていた「チルチンびと宣言」に私たちの魂は射抜かれました!直ぐに創刊号を取り寄せて、その後の家づくりのバイブルにしたのです。

***************************************

私は小さな家をつくろうと思う。

簡素な家をつくろうと思う。

とても普通だけど幸せな家を。

私は風を感じる家をつくろうと思う。

雨の音が静かに響く家をつくろうと思う。

都会にあっても自然と寄り添う家を。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

私は故郷になる家をつくろうと思う。

ずっと愛していける家をつくろうと思う。

時間とともに美しくうつろう家を。

私はマナーのいい家をつくろうと思う。

ルールを守った家をつくろうと思う。

街に社会に時代に調和する家を。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

誰かがつくった夢をもらうのではなく、

隣を横目で覗くのでもなく、

自分の主張としての、自分の生き方としての

私の家をつくっていこう。

たとえば、

そんな「私」がチルチンびとである。

*****************************************

「チルチンびと」に出会えたことに悦びを、「チルチンびと」を教えてくださった内記悦子さんに感謝を!

写真は創刊から新居への入居1年までの間、住まいと生き方のバイブルとして購入した雑誌「チルチンびと」です。

■ きっかけは『二百年もつ家が欲しい』 by M ― 2017/12/02

今朝の記事で家づくりのバイブルは雑誌「チルチンびと」と書きました。改めて、本棚を眺めると、それ以前に影響を受けた書籍『二百年もつ家がほしい』が「チルチンびとの前に僕でしょう!」と語りかけてきました。

この本を手にしたきっかけは思い出せませんが、結婚直後、いつかは家を持ちたい、家を建てたいと思った直後に購入したような気がします。

出版年は1988年、購入したものは1991年9月10日第6刷と記されていました。

建築に関しては全くの素人の著者伊藤勝さんの家づくり奮闘記です。細かい記述は忘れました。ただ、影響を受けた事実だけは、強く記憶に残っています。雑誌やテレビコマーシャル、住宅展示場など、一般の人が家を建てようと思った時に容易に得られる情報では、二百年もつ家は建てられないということはすぐに理解できました。

二百年後は私たちはこの世にいません。それなのに二百年もつ家を建てる必要はないだろうと言われればそれまでです。ただ、私たちは、午前中にあげた記事に書いたように環境問題に関心があり、アレルギーがあり、健康に安心して暮らせる家に住むことを望んでいました。また、日本の木造建築が千年を超えて残っているにも関わらず、現代の住居が一世代、つまり30年もたないことへの懐疑もありました。

プラス夫には薪ストーブが絵になる家という一番の夢があったのですが…。

夫が記事にした高床式、軒を出すなどの要望の発端も元をたどればこの『二百年もつ家がほしい』だったのかもしれません。

「オリジナルなんてない」ということを聞くことがあります。我が家もオリジナルなのではなく、先人の知識や技術をそれぞれの立場でインプットして、施主である私たちと設計士の天野さん、そして大工の宮田さんのアウトプットの結晶が我が家”One’s Way”なのかなあと、今更ながら思っています。

この本を手にしたきっかけは思い出せませんが、結婚直後、いつかは家を持ちたい、家を建てたいと思った直後に購入したような気がします。

出版年は1988年、購入したものは1991年9月10日第6刷と記されていました。

建築に関しては全くの素人の著者伊藤勝さんの家づくり奮闘記です。細かい記述は忘れました。ただ、影響を受けた事実だけは、強く記憶に残っています。雑誌やテレビコマーシャル、住宅展示場など、一般の人が家を建てようと思った時に容易に得られる情報では、二百年もつ家は建てられないということはすぐに理解できました。

二百年後は私たちはこの世にいません。それなのに二百年もつ家を建てる必要はないだろうと言われればそれまでです。ただ、私たちは、午前中にあげた記事に書いたように環境問題に関心があり、アレルギーがあり、健康に安心して暮らせる家に住むことを望んでいました。また、日本の木造建築が千年を超えて残っているにも関わらず、現代の住居が一世代、つまり30年もたないことへの懐疑もありました。

プラス夫には薪ストーブが絵になる家という一番の夢があったのですが…。

夫が記事にした高床式、軒を出すなどの要望の発端も元をたどればこの『二百年もつ家がほしい』だったのかもしれません。

「オリジナルなんてない」ということを聞くことがあります。我が家もオリジナルなのではなく、先人の知識や技術をそれぞれの立場でインプットして、施主である私たちと設計士の天野さん、そして大工の宮田さんのアウトプットの結晶が我が家”One’s Way”なのかなあと、今更ながら思っています。

■ 今年最後の「薪焚き人の会」 by M ― 2017/12/03

今日は12月の第一日曜日。毎月第一日曜日は「金山里山の会」の下部組織「薪焚き人の会」の活動日です。今年は3月5日から活動を始め、猛暑で活動が無かった8月を除き計9回の締めくくりの日となりました。

夫が世話役をしているのですが、会員のみなさまに助けていただきながら、今年も活動を終えられることを喜んでしました。とりわけ「金山里山の会」の会長さんには、感謝しても仕切れない様子です。

山に入りコナラなどの大木を倒し玉切りにして、軽トラックに積み込み運び出すという作業をしているようです。運び出した薪はその日の活動に参加した会員が、自宅用にできるというシステムとのこと。

そのお陰で「薪焚き人の会」に入会以降、薪を購入する必要がなくなりました。以前は1トン当たり7,000円〜15,000円、年間20,000円〜30,000円ほどの原木(2m)を近隣の森林組合や林業従事者から買っていましたので、家計は助かります!? 夫は家計よりも地元の山で燃料の薪を調達できるということに心の底から満足しているようです。

先月の活動は薪の切り出しではなく下草刈りでした。薪がもらえないので誰も参加しないかも…と夫は当日まで心配していたのですが、蓋を開けてびっくり!いつもの活動と同じくらいの数の会員の参加があったそうです。

人は目先の損得だけで動くのではないことを改めて実感したようです。そのような組織の土壌を築かれたのが会長さんです。また、大木を倒す時に、会長さんがそばにいて下さると、それだけで安心感が違うとも言っていました。それは大木を倒す技術の問題ではないようです。

今年も薪を得るだけではなく、多くの気づきがあった「薪焚き人の会」。活動終了まであと3時間ほど。最後まで怪我のないように祈っています。

写真は今朝の空です。落葉広葉樹が葉を落とし、空が広く感じられます。雲が南からゆっくりと流れています。まるで大洋を移動している魚の大群のようです。

夫が世話役をしているのですが、会員のみなさまに助けていただきながら、今年も活動を終えられることを喜んでしました。とりわけ「金山里山の会」の会長さんには、感謝しても仕切れない様子です。

山に入りコナラなどの大木を倒し玉切りにして、軽トラックに積み込み運び出すという作業をしているようです。運び出した薪はその日の活動に参加した会員が、自宅用にできるというシステムとのこと。

そのお陰で「薪焚き人の会」に入会以降、薪を購入する必要がなくなりました。以前は1トン当たり7,000円〜15,000円、年間20,000円〜30,000円ほどの原木(2m)を近隣の森林組合や林業従事者から買っていましたので、家計は助かります!? 夫は家計よりも地元の山で燃料の薪を調達できるということに心の底から満足しているようです。

先月の活動は薪の切り出しではなく下草刈りでした。薪がもらえないので誰も参加しないかも…と夫は当日まで心配していたのですが、蓋を開けてびっくり!いつもの活動と同じくらいの数の会員の参加があったそうです。

人は目先の損得だけで動くのではないことを改めて実感したようです。そのような組織の土壌を築かれたのが会長さんです。また、大木を倒す時に、会長さんがそばにいて下さると、それだけで安心感が違うとも言っていました。それは大木を倒す技術の問題ではないようです。

今年も薪を得るだけではなく、多くの気づきがあった「薪焚き人の会」。活動終了まであと3時間ほど。最後まで怪我のないように祈っています。

写真は今朝の空です。落葉広葉樹が葉を落とし、空が広く感じられます。雲が南からゆっくりと流れています。まるで大洋を移動している魚の大群のようです。

■ 圧倒的な差! by M ― 2017/12/03

薪ストーブが絵になる場所で家を建てたいと土地探しと家づくりに関する情報収集を始めたのは結婚直後1990年代初頭でした。当時はまだインターネットは一般化しておらず、情報収集の頼りは本や雑誌、イベント、人伝と言ったとこでした。

今と比べると非効率な感じが否めません。しかし、昨日記事にした書籍『二百年もつ家がほしい』と出会ったのは情報収集中だったようです。夫が思い出してくれました。

当時は休日になると、決まって出かける場所がありました。一つは県立図書館です。目的はもちろん情報収集でした。『二百年もつ家がほしい』は県立図書館の本棚で見つけたのでした。図書館には一般書の他、専門書が充実しているところが魅力でした。商業ベースに乗る以前の建築の基本的なことを知る書籍や雑誌も、素人の私たちにとっては充実していました。

専門雑誌を手に取り興味がある記事を読んだり、調べたりしていたことも思い出してきました。中には自分で購入した専門雑誌もありました。そこには本質的なことが書かれているので、住宅フェアや展示場の営業マンに質問しても答えてもらえないことも書かれていました。

情報は容易には手に入りませんでしたが、時間と手間をかけて収集した情報は私たちの血肉となったようです。

さらに人伝に富山県内の様々な場所へも行きました。目的は、薪ストーブが絵になる場所探しであったり、環境に配慮した家を建てている方を訪ねたり…。五箇山の合掌造り、愛知県の明治村、神奈川県の三渓園、東京都小金井市の江戸東京たてもの園にも行きました。

人伝に聞いた情報を確認するために、あるいは更に情報収集するために、年に1回ほどのペースで県外へも出向いていました。

この家に移り住んでからはすっかり出かけることが減りました。この土地とこの家が心地よいのはもちろんですが、情報収集の必要性が格段に減ったからだと思います。

時代は移り技術の進歩で情報収集は最も簡単にクリック一つでできるようになりました。しかし、本物の情報を得るとなると、実体験にかなうものはないと確信を持てます。

写真は松本市にある草間邸。

1960年代から古民家再生に取り組んでいた松本市在住の建築家降幡廣信氏が手がけられた住宅が載っている書籍です。松本まで出かけて、降幡廣信氏ご本人にお会いし、手がけられた住宅を数件見せていただきました。その中にこの草間邸もありました。これも射水市在住の設計士内記悦子さんとの出会いをきっかけにご縁が繋がりお会いすることができたのです。

今と比べると非効率な感じが否めません。しかし、昨日記事にした書籍『二百年もつ家がほしい』と出会ったのは情報収集中だったようです。夫が思い出してくれました。

当時は休日になると、決まって出かける場所がありました。一つは県立図書館です。目的はもちろん情報収集でした。『二百年もつ家がほしい』は県立図書館の本棚で見つけたのでした。図書館には一般書の他、専門書が充実しているところが魅力でした。商業ベースに乗る以前の建築の基本的なことを知る書籍や雑誌も、素人の私たちにとっては充実していました。

専門雑誌を手に取り興味がある記事を読んだり、調べたりしていたことも思い出してきました。中には自分で購入した専門雑誌もありました。そこには本質的なことが書かれているので、住宅フェアや展示場の営業マンに質問しても答えてもらえないことも書かれていました。

情報は容易には手に入りませんでしたが、時間と手間をかけて収集した情報は私たちの血肉となったようです。

さらに人伝に富山県内の様々な場所へも行きました。目的は、薪ストーブが絵になる場所探しであったり、環境に配慮した家を建てている方を訪ねたり…。五箇山の合掌造り、愛知県の明治村、神奈川県の三渓園、東京都小金井市の江戸東京たてもの園にも行きました。

人伝に聞いた情報を確認するために、あるいは更に情報収集するために、年に1回ほどのペースで県外へも出向いていました。

この家に移り住んでからはすっかり出かけることが減りました。この土地とこの家が心地よいのはもちろんですが、情報収集の必要性が格段に減ったからだと思います。

時代は移り技術の進歩で情報収集は最も簡単にクリック一つでできるようになりました。しかし、本物の情報を得るとなると、実体験にかなうものはないと確信を持てます。

写真は松本市にある草間邸。

1960年代から古民家再生に取り組んでいた松本市在住の建築家降幡廣信氏が手がけられた住宅が載っている書籍です。松本まで出かけて、降幡廣信氏ご本人にお会いし、手がけられた住宅を数件見せていただきました。その中にこの草間邸もありました。これも射水市在住の設計士内記悦子さんとの出会いをきっかけにご縁が繋がりお会いすることができたのです。

■ 突如として出現したアミューズメント by T ― 2017/12/04

現在私たちが住んでいる土地の購入決済をした直後、私たちはドイツを旅行しました。

1996年の12月24と25日、私たち夫婦はドイツのケルンという街にいました。ケルンはヨーロッパの歴史を学ぶには最適の街で、古くはローマ帝国の植民市(コロニア)から始まり、キリスト教のいち早い伝播、ゲルマン民族のフランク王国を経て、神聖ローマ帝国、三十年戦争、第二次世界大戦で街の大半が破壊、そして今日ドイツ4番目の都市となっています。つまりケルンは各々重みのある歴史の地層がいくつも堆積しているような街なのです。

現在ユネスコ世界遺産に登録されているケルン大聖堂に、私たち夫婦はキリスト教でいうところのクリスマスイヴ深夜からクリスマスにかけて出かけました。私たちはクリスチャンではないのでクリスマス行事とは無縁であり、ケルンを訪れた理由もトラック自転車の6日間レースを観戦するためでしたが、建造物としての大聖堂を見学するついでに、本場本物のクリスマスというものを体感してみようと出かけたのです。

深夜0時、気温はマイナス10度以下、鐘の音と共に大司教らしき方が祭壇へ。生の賛美歌とパイプオルガン。僕の隣に立っていたドイツ人(?)の女性は涙を流しながらお祈りされていました。賛美歌の曲は僕にも分かりました。それは「きよしこの夜」。

その女性の涙は僕にとって衝撃的でした。それもかなり衝撃的な体験でした。

第二次世界大戦後、共に復興を果たしたドイツと日本。しかし、その復興過程は両国において異なった道を歩んでいるのではないか、そんな気がします。戦後、突如として出現した信仰心と無縁で商業主義的アミューズメントとしての日本クリスマス。

今日も至る所で、クリスマスソング(きよしこの夜も含む)とクリスマス装飾に出会います。でもあの時のような静かで祝福に満ちた涙には出会うことは、今のところありません。

1996年の12月24と25日、私たち夫婦はドイツのケルンという街にいました。ケルンはヨーロッパの歴史を学ぶには最適の街で、古くはローマ帝国の植民市(コロニア)から始まり、キリスト教のいち早い伝播、ゲルマン民族のフランク王国を経て、神聖ローマ帝国、三十年戦争、第二次世界大戦で街の大半が破壊、そして今日ドイツ4番目の都市となっています。つまりケルンは各々重みのある歴史の地層がいくつも堆積しているような街なのです。

現在ユネスコ世界遺産に登録されているケルン大聖堂に、私たち夫婦はキリスト教でいうところのクリスマスイヴ深夜からクリスマスにかけて出かけました。私たちはクリスチャンではないのでクリスマス行事とは無縁であり、ケルンを訪れた理由もトラック自転車の6日間レースを観戦するためでしたが、建造物としての大聖堂を見学するついでに、本場本物のクリスマスというものを体感してみようと出かけたのです。

深夜0時、気温はマイナス10度以下、鐘の音と共に大司教らしき方が祭壇へ。生の賛美歌とパイプオルガン。僕の隣に立っていたドイツ人(?)の女性は涙を流しながらお祈りされていました。賛美歌の曲は僕にも分かりました。それは「きよしこの夜」。

その女性の涙は僕にとって衝撃的でした。それもかなり衝撃的な体験でした。

第二次世界大戦後、共に復興を果たしたドイツと日本。しかし、その復興過程は両国において異なった道を歩んでいるのではないか、そんな気がします。戦後、突如として出現した信仰心と無縁で商業主義的アミューズメントとしての日本クリスマス。

今日も至る所で、クリスマスソング(きよしこの夜も含む)とクリスマス装飾に出会います。でもあの時のような静かで祝福に満ちた涙には出会うことは、今のところありません。

■ 3つの火 by T ― 2017/12/04

今日の天気予報は午前中は晴れ、午後から雨とのこと。そして雨を境に冬型の気圧配置になり、富山は雨雪が多くなりそう。

早朝5時30分、薪ストーブに着火。

6時30分、辺りがようやく明るくなり始め、焚火場に着火。海洋深層水が7リットルほど残っていたので今年最後の里山の塩作りを開始。

雑木林のヒサカキを剪定し、枝を神棚に供え、それからゆっくり朝食。その間時々塩作りの焚火に薪をくべたりする。

10時、里山の塩作りが落ち着いたところで、昨日森から伐り出した薪原木の整理をしながら作業場の燃やし場で剪定枝を焚火、暖をとりながら且つ剪定枝の処理。これから積雪の時期を迎えるにあたり作業場がスッキリ片付く。

12時、雨が降り出す前にもう少し外作業を続行。ダイコン、ラディッシュ、小松菜を収穫し、ダイコンは洗ってからベースメントへ保存。ムシロをかけて冬籠り。

昼食を食べてティータイム、ボチボチしてる頃に雨が降りだす。焚火場と燃やし場の火の用心はこれで安心。

雨が本降りになってきてから、妻とお歳暮の品やお正月用の御神酒などの買い物に。途中写真のプリントや郵便局に寄って帰宅。それが16時。

我が家の薪ストーブは正午頃からフェードアウトしていたが、室内は19℃。これから夜にかけて冷え込む予想なので再び着火。

本日、我が家にある3つの炉床は全て火が灯り、「清潔でとても暖かい場所」になった。

「この世は全て無であって、人間もまた、無、なんだ。要するにそれだけのことだから、光、がありさえすればいい。それに、ある種の清潔さと秩序が。」

E.ヘミングウェイ 「A Clear, Well -Lighted Place」

高見浩 訳「清潔でとても明るいところ」より

早朝5時30分、薪ストーブに着火。

6時30分、辺りがようやく明るくなり始め、焚火場に着火。海洋深層水が7リットルほど残っていたので今年最後の里山の塩作りを開始。

雑木林のヒサカキを剪定し、枝を神棚に供え、それからゆっくり朝食。その間時々塩作りの焚火に薪をくべたりする。

10時、里山の塩作りが落ち着いたところで、昨日森から伐り出した薪原木の整理をしながら作業場の燃やし場で剪定枝を焚火、暖をとりながら且つ剪定枝の処理。これから積雪の時期を迎えるにあたり作業場がスッキリ片付く。

12時、雨が降り出す前にもう少し外作業を続行。ダイコン、ラディッシュ、小松菜を収穫し、ダイコンは洗ってからベースメントへ保存。ムシロをかけて冬籠り。

昼食を食べてティータイム、ボチボチしてる頃に雨が降りだす。焚火場と燃やし場の火の用心はこれで安心。

雨が本降りになってきてから、妻とお歳暮の品やお正月用の御神酒などの買い物に。途中写真のプリントや郵便局に寄って帰宅。それが16時。

我が家の薪ストーブは正午頃からフェードアウトしていたが、室内は19℃。これから夜にかけて冷え込む予想なので再び着火。

本日、我が家にある3つの炉床は全て火が灯り、「清潔でとても暖かい場所」になった。

「この世は全て無であって、人間もまた、無、なんだ。要するにそれだけのことだから、光、がありさえすればいい。それに、ある種の清潔さと秩序が。」

E.ヘミングウェイ 「A Clear, Well -Lighted Place」

高見浩 訳「清潔でとても明るいところ」より

■ 里山は大荒れ! by M ― 2017/12/05

今日は朝から荒れ模様の天気です。激しい雨が南西側の窓を叩きつけています。庭の樹木は葉を落としたため、雨の直撃を窓ガラスが受けています。

北側に丘陵があるため、冬の季節風の影響は軽減されます。しかし、今日は西風のため窓ガラスは辛い思いをしそうですね。

最高気温は10度との予報ですから、暖かくして1日を過ごそうと思います。

そんな今日、夫は「金山里山の会」の臨時活動に参加するとのこと。カワラダケの採取のため山に入るようです。富山県森林研究所の先生が来てくださるとのことで、会長さんが声をかけてくださいました。

大荒れの天気の中、怪我のないこと、また、風邪など引かないことを祈っています。

■ 物価上昇率0% by T ― 2017/12/05

冬になって灯油やガソリン料金など燃料費が上昇傾向にあります。一方、物価という観点からすれば自産自消の薪は、自ら原木を伐り出したり近隣から原木や木っ端を頂いたりする上では、巷の市場物価動向や世界情勢に左右されることはありません。

とはいうものの、私たちが薪ストーブライフを志した20世紀末、バブル経済崩壊後で、灯油料金は1リットル約50円でした。当時、森林組合などから原木を購入して自分で薪割りをしたとしても、灯油暖房よりも高くつくだろうと僕は試算しました。しかしたとえ高くついたとしても薪ストーブライフをしたいというのが当時の心情でした。

4年前、林業従事者からコナラ原木1トン7000円で3トン購入した以降、ここ3年間は近隣の里山において、薪の完全自給自足を実現しています。そういった点で我が家の薪は、物価上昇率は0%はおろかデフレスパイアルです。

里山に経済性を取り戻すことを目指す金山里山の会と、「会員は薪を他所から買ったら絶対にあかんよ!地元の木を活かさにゃあかんよ!」と叱咤激励してくださった金山里山の会の会長さんには本当に感謝しています。

経済性とはお金や利潤を増やすことのみを意味するのではありません。経済とは経世済民、つまり世の中をおさめ民をすくうという意味です。お金が悩みの大きな種になるならば、金融経済とは異なったシステムとしての経済を再考することも必要なのではないでしょうか。

モノの価値とは、対象に投入された手間と時間の総量です。つまり手間と時間を自ら投入できるならば、人はお金以外の経済的価値を自ら生産することができるというわけです。現在の僕にとって悩みは、価値を持続的に生産できる己の健康と時間の確保を、いかに実現していくかということです。

とはいうものの、私たちが薪ストーブライフを志した20世紀末、バブル経済崩壊後で、灯油料金は1リットル約50円でした。当時、森林組合などから原木を購入して自分で薪割りをしたとしても、灯油暖房よりも高くつくだろうと僕は試算しました。しかしたとえ高くついたとしても薪ストーブライフをしたいというのが当時の心情でした。

4年前、林業従事者からコナラ原木1トン7000円で3トン購入した以降、ここ3年間は近隣の里山において、薪の完全自給自足を実現しています。そういった点で我が家の薪は、物価上昇率は0%はおろかデフレスパイアルです。

里山に経済性を取り戻すことを目指す金山里山の会と、「会員は薪を他所から買ったら絶対にあかんよ!地元の木を活かさにゃあかんよ!」と叱咤激励してくださった金山里山の会の会長さんには本当に感謝しています。

経済性とはお金や利潤を増やすことのみを意味するのではありません。経済とは経世済民、つまり世の中をおさめ民をすくうという意味です。お金が悩みの大きな種になるならば、金融経済とは異なったシステムとしての経済を再考することも必要なのではないでしょうか。

モノの価値とは、対象に投入された手間と時間の総量です。つまり手間と時間を自ら投入できるならば、人はお金以外の経済的価値を自ら生産することができるというわけです。現在の僕にとって悩みは、価値を持続的に生産できる己の健康と時間の確保を、いかに実現していくかということです。

![One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記 One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記](http://www.ne.jp/asahi/ones/way/images/blog_logo_onesway2.gif)