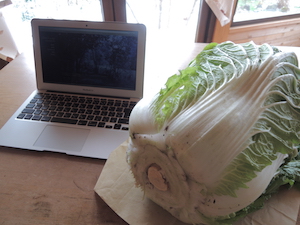

■ 菜園で収穫した特大白菜 …by M ― 2017/01/21

写真は菜園で収穫した白菜です。大きさの比較のために愛用のmac book airと一緒に撮影しました。重量は約4.5kgです。

菜園は夫が管理しています。

白菜の畝は暑さが本格的になる前、昨年の7月初旬にはできていました。牛糞堆肥がすき込んであります。夏の間はかぼちゃの蔓の下になっており、雑草の繁殖が抑えられていました。

一昨年は苗を定植した直後、虫にほとんど食べられ収穫できませんでした。そこで昨年は苗を4本定植した後、害虫ネットで畝を覆いました。それでもネットの中に入ってくる虫は物理的に駆除、つまり指でつぶしました。

その甲斐あって虫に食べ尽くされることはなくすくすくと成長してくれました。先週末の積雪前に収穫したものです。残りの3株はまだ畑で雪の下になっています。雪に埋もれた白菜は味が凝縮され甘みが増すとのことなので味比べが今から楽しみです。

ところで、昨年秋から野菜価格の高騰が続いているようですが、夫のおかげで財布に負担をかけずに済んでいます。「自産自消(※)」は里山の保全活動だけでなく、菜園でも意義を証明してくれているようです。ちなみに外側の開いた葉ももったいなくて捨てられず、薪ストーブの前に広げて干し白菜を作成中です。

■ エス!エス! バイク(その1:変速機封印) ― 2017/01/21

///////////////////////////////////////////

★ 変速機封印

2014年5月17日、僕の新しいバイクができた。フロント・キャリアは製作注文中であるが、フェンダー(※1)付き700Cホイールのバイクで、カテゴリーで言えばシクロ・スポルティフとなるであろう。フレームは、富山サイクリングセンター上野茂氏製作のクロモリ・スチールフレームである。

僕が富山サイクリングセンターに出入りするようになって、今年でちょうど30年になる。その間、僕はこの店のブランド「ROMAN」スチール・バイクのみに乗り続けてきた。ROMANフレームで通算10本目、それが今回のバイクだ。30年で10本。節目となる数字だ。10本のフレーム全てが手元にあるわけではない。何かを手に入れるということは、何かを手放すということ。あるのは今回新調したフレームを含めて3本のみ。

1本はピストバイク・フレーム(1992年製作)で、現在フレームのみで保管されている。とは言っても、つい先日まで乗っていたピストバイク・フレームである。大半の部品を今回新調したスポルティフ・フレームに移植した。スポルティフにピストのパーツ?・・そうなのだ。僕のスポルティフは変速機能を持たないシングル・スピードのスポルティフ。

ここ数年、僕はピスト競技には参加しておらず、ピストバイクは固定ギアでのサイクリングを楽しむための云わばシングル・フィクスド・バイクとして使っていた。競技会へ向けてのトレーニングというよりは、トレーニングそのものが目的のスポーツ・エクササイズ・バイクとして長距離ライドにも使っていた。そんな固定ギア・サイクリングを継続する中で、ふとこれにフェンダーが欲しいと思った。それも樹脂製のワンタッチ・フェンダーではなく、しっかりとした金属製のフェンダーが欲しい。かつ最小限の荷物を積むことのできるフロント・キャリアも装備したいと思った。そんな心境の変化もあって、まだ使用に耐えうるピストフレームであったがリタイヤしてもらい、今回のシクロ・スポルティフ・フレームを新調した。

2本目はロードバイク・フレーム(2008年製作)であるが、今回のシングル・シクロ・スポルティフ製作を機会に、僕は変速機付きロードバイクの使用を止めることにした。きっかけとなった理由は後述するが、僕は毎春交換していたロードバイクのワイヤー類やタイヤ、チェンなど、消耗品交換を今年は行なわなかった。僕は変速機使用を封印し、よって僕のロードバイクはディスプレイとなった。生まれて初めて僕は乗らない自転車というものを古道具のごとく所有することになった。それは、乗らないロードバイクという具象物を保存するというよりも、僕のロード経歴といった時代を保存するということでもある。

というわけで、今後僕が乗るバイクは、シングル・スピードのスポルティフ1台のみ。これ1台でロング・ライドから通勤、買い物まで、つまり、僕は唯一のS.S.バイク(Single Speed Bike)で、新たなサイクリングライフを走って行こうと思っている。

僕も人間だから将来、良きにしろ悪しきにしろ思考や趣向性に変化がみられるやも知れぬ。否、変化しないほうがおかしい。とはいえ現時点においてこのS.S.バイクは、限りなく現在及び近未来の僕にとってしっくりきているバイクだと考える。(注2)

注1 通常「泥除け」とか「マッドガード」と呼ばれることが多いが、泥のみを防ぐわけではないので、バイクと乗り手を守るディフェンダーつまり「フェンダー」という言葉を僕は使う。

注2 フェンダー付きフィクスド・バイクは、当然であるが僕の発案ではなく、すでに先達がその有用性を述べている。

例えば『月刊ニューサイクリング』250号増刊号(1985年5月発売)には2台見られる。1台は今井千束氏のトーエイ・ドゥミクールスで、キャリア付き。もう1台は、鈴木利行氏のSWピニオンフィクセ(渡辺捷治製作所)でキャリア無し。共にロードエンドで、ポタリング用とのこと。ただし両者ともおそらく複数の自転車を所有されている中の1台であろう。この増刊号の後書きにも、今井彬彦氏が「一人で車種別に自転車を持つことの楽しみ」を述べている。

【写真説明】富山サイクリングセンターのフレーム工房にて。フレームビルダー上野茂氏と共に。

■ エス!エス! バイク(その2:欲望は伝染する) ― 2017/01/21

///////////////////////////////////////////

★ 欲望は伝染する

『月刊ニューサイクリング』に投稿・掲載していただいた僕の作品は、今回のものが掲載されれば12作目だ。丁度1ダース、1年分になった。それらの作品を通じて、僕が稚拙ながらメッセージとして発してきたことを実際に具現化したバイクが、このS.S.バイクだと個人的に思っている。

僕は常々、成熟した大人のバイクとはどのようなものかを、未熟ながらも考えてきたつもりだ。趣味の世界で、成熟とか大人とかそんなに肩肘を張らなくてもいいのかもしれない。確かにそうだ。基本的に自分が乗りたいバイクに乗ればいいのだ。好きなタイプのバイク、それが自分にとって一番。だってサイクリングはメインカルチャーか、それともサブカルチャーかと問われれば、僕はどちらかといえばサブカルチャーだと思う。社会全体を支配するような正統文化ではなく、ある価値基準を持った一部の集団を担い手としている文化だから。

ただ一方で、僕にはこんな疑問というか不安も拭い去れない。この「好き」とか「好み」とか「乗りたいバイク」という感覚・欲求は、本当に正真正銘自分自身の感覚・欲求なのだろうか。本当に自分自身の核芯から生じた感覚・欲求なのだろうか。ひょっとしたら誰かの欲望がコピーされた欲望なのではないだろうか。もし仮に自分自身の生理的・本能的コアな部分(これを精神分析学用語ではエスと呼ぶそうだ。)の欲望さえもが誰かにコントロールされているとしたら、・・自分とは一体何者なのだろうか。

自分は感じているようで感じているのではなく、空っぽで、感じているふりをしているのに過ぎないのではないか。ということは僕は誰かのクローン人間?・・そんな不安というか恐怖心に襲われる。そんなとき僕の耳元で誰かが囁くのだ。

「欲望は伝染する。」(注3)

たとい芸術的正統としての高尚なメインカルチャーを前にしたとしても、サイクリング及びサイクリング文化というものを自ら卑下することにはやぶさかであるだろう。メインカルチャーは成熟・洗練された文化であり、サブカルチャーは幼稚・未熟で雑多な下位文化であると、決して僕は思わない。むしろ、サブカルチャーを軽視することは、日々粛々と何気なく送っている現実の日常というものを軽視することに他ならないとさえ思う。

だからこそ、雑多で大衆的で多様な価値観の許容されるサブカルチャーであるからこそ、自分の感性と思考判断に基づいたブレない主体性を常に意識・努力していきたいと強く思う。知らず知らず周囲の流行に洗脳され、自分自身の本能的欲望(エス)さえもが支配・操作されることのないように。

注3 『スタンフォードの自分を変える教室』ケリー・マクゴニガル著 大和書房 参照

【写真説明】S.S.バイクの全体フォルム 主たるフレーム・カラーはパール・シルバー。マックブックPCやリモアのスーツケースのような極力無機質感を全体的に出したかった。そこに有機質な天然レザーのサドル、バーテープ、ストラップ、ツールバックを取り付け、差し色としてラグとROMANのロゴに濃紺色を入れた。

■ エス!エス! バイク(その3:健康面からのS.S.バイク) ― 2017/01/21

///////////////////////////////////////////

★ 健康面からのS.S.バイク

かつて自転車競技に夢中になっていた学生時代には、小さなギア比で高回転かつスムーズなペダリングを身に付けることに努めていた。レースの本場ヨーロッパでは、若年の自転車競技者に対し、使用できるギア比の上限を設けていることを雑誌等で知ったからだ。そしてそれは高回転を維持することのできる心肺機能を高めることでもあった。

当時僕も他の競技者に同調し、ペダリング回転数と心拍数を計測しながらバイクに乗っていた。上り坂では軽めのギアにシフトダウンしてクルクル脚を回して上るようにした。よってロードバイクには変速機能が必需品だった。という以前に、他者と競い合うためには変速機が必須だった。

しかし50歳を間近にひかえた今の僕は違う。中年期の僕にとって、上りで低回転になっても別に良いではないか。否むしろ、ゆっくり低回転で上る方が理にかなっているのではないかと思うようになった。その理由を述べよう。

人間は加齢に伴って徐々に筋肉量が減少していく。かつ、減少した筋肉に代わって脂肪が蓄積されやすくなる。通常減少傾向にある筋肉量を何とか維持していくために、且つ余分な脂肪を蓄えないために、つまり健康を維持していくためには、低回転で筋肉に高負荷をかけながらバイク登坂することは意味のあることではないだろうか。

加えて、高い心拍数状態ではグリコーゲンがエネルギー源となり、脂肪は燃焼されにくい。脂肪を燃焼させるためには、ゆっくり、じわっとした運動・動作のシェイプ・エクササイズが効果的であるらしい。今や僕は、高心拍数運動で心肺機能を高める年齢ではなく、内臓や血管の脂質を減らし、健康な心肺・循環機能を維持することの方が優先される。

また一方で、心肺機能に負荷をかけ高い心拍数でゼイゼイ喘ぎながら登坂することは、活性酸素の発生を増大させる。高齢になればなるほど活性酸素は身体細胞を傷つけ大敵だ。

そこでシングルスピード(シングルギア)の登場だ。ギア比の選択は基本的に1つだけである。平坦路を走ってきた同一ギア比で、上半身の筋力も使いながらゆっくり上るのだ。というか、上らざるを得ない。でも案外大抵の上り坂なら登坂できるものですよ。限界を感じるのは脳にだまされているだけ。変速機が無けりゃ上れないという先入観を、変速機と一緒に削ぎ落とせば、新たな境地になれるかも。

シングルフリーギアもあるが、僕の場合、シングルギアは基本的に固定ギアでもある。平坦路および緩い下りでは、強制的にペダリングが高回転になる。学生時代から今まで身につけてきた高回転ペダリング・スキルも維持できる。

さらに下り坂がきつくなると、強制的に回転する脚に逆入力し、たまにスキッドも入れながら、スピードを抑制してダウンヒルしければならない。その逆入力の際、脚の内側やふくらはぎの筋肉等、普段のペダリングや日常生活動作では刺激されにくい部位の筋肉に負荷をかけることができる。それがかえってアンチエイジングには効果がある。高齢になり、腿の内側の筋肉が衰え、O脚が進行するのを防ぐかもしれない。

また固定ギアは、出走の際トゥクリップに足を入れるのが多少不便であるが、フリーギアに比べて信号待ち等でのスタンディングが容易である。トゥクリップから足を外さなくても良いわけだ。そしてスタンディング・スキルを維持することは、やはり加齢に伴って衰えてくる身体バランス感覚を維持していくことにつながると思われる。

加えて先日、筋力トレーニングが軽度認知症を予防するとの情報を得た。(注4) 苦痛や不快を感じることができるのは筋肉ではなく脳の働きであり、苦痛や不快をテクノロジーの進歩でできるだけ避けていると、脳における感知や判断能力が鈍化していくことなのかもしれない。

このような観点からスポーツ・サイクリングを考えると、集団ロードレースを走らない条件の下では、シングルスピードの固定ギア・スポーツバイクは、高齢になればなるほど、そのメリットは大きくなると僕は思う。

それならば、本当に高齢になってシングル・スピードへ変化・適応できなくなる前に、ちょっと早めのシングルギア・シフトもアリかなと思う。それは高齢になってもバイクに乗ることのできる身体能力と健康を今から育てていくことでもある。

注4 本山輝幸(元厚生労働省認知症予防プロジェクトメンバー、現在フィジカルプレイクリエイション代表)の研究・実践に基づく。

【写真説明】Phil Woodフィクスドギア19Tとサンシン・プロフェッショナル・ハブ。反対側にはシングル・フリーギア(シマノ18T)を装備している。ピストエンドであるため、車輪を着脱する際はフェンダーのステイを伸ばさなければならない。その面倒さを考慮してもピストエンド(サムソン)にした。直感的に僕はピストエンドとチェン引きパーツの組み合わせが好きだ。

■ エス!エス! バイク(その4:経済面からのS.S.バイク) ― 2017/01/21

///////////////////////////////////////////

★ 経済面からのS.S.バイク

S.S.バイクのフレームをオーダーした理由の一つに、ロードバイクのホイール問題があった。僕のロードバイク・ホイールは2004年から使用しているシマノ・デュラエース7800系ホイールだ。

この完全組み立てホイールのハブは、とても小さなボールベアリングとニードルベアリングが使われており、グリスアップも非常に面倒で、カセットフリー本体を外すための専用工具も必要だ。よって3、4年に一度の割合で富山サイクリングセンターでグリスアップをしてもらっていた。そのホイールが10年間の使用でかなり消耗してしまった。

ところで最近、それ相当の完組ロードホイールは10万円前後と高価で、カーボン・リムになるとクロモリ・スチールのオーダーフレームより高価な場合が多い。僕が今どきのロードバイクを維持していくために、今後どれだけの資金を投資していかねばならないのか。それを考え悩んだ末、これを機会に思い切って変速機の呪縛から解放され、シングルスピードのバイク、つまりS.S.バイクのみに乗り続けることを決心した。結果として完組ロードホイール価格に少し上乗せした予算で、クロモリフレームをオーダーすることができた。

バイクから変速機を削除しただけで、かなりのランニングコスト削減になる。パーツのモデルチェンジも少なくなる。メカトラブルも減少する。回転部分の分解掃除も容易になり、1/8チェンをいつもきれいな状態に保ちやすくなる。

最近のロードパーツはメンテナンスフリーと銘打った使い捨てパーツが多くなった。BBやハブ、ヘッド小物などカートリッジで交換する場合が多くなり、自分でこまめにグリスアップして微調整することが少なくなってきた。

このような大量消費傾向の一方で、日本を取り巻く経済状況は、公的年金における所得代替率が減少し、インフレーションが進行して貨幣価値が下がりつつあり、各種社会保険料や本当に社会福祉に使われるのか不信感の残る消費税が増加している。国や地方公共団体の借金は膨らむ一方で、自然災害も多く、将来何が起こるか予想できない、というか将来何が起こってもおかしくないという状況に思える。

でもどんな経済・社会状況であろうと、誰に何を言われようと僕はしたたかにバイクに乗り続けるつもりだ。そのためにはどんなバイクが望ましいか。

「過酷な経済状況の中で、自分に唯一1台だけのバイクを所有することを許可すると仮定したら、あなたはどんなバイクを選択するか。但しそのバイクはたとえ過酷な経済・社会状況であったとしても、タフで機能合理的、災害が起きても身軽に乗って非難でき、しかも限りなくお洒落で美しくあらねばならない。」

そんな問いかけを自分に投げかけた時、僕の回答は、S.S.バイクになった。

主として自転車販売店等によって後援・出資されている自転車雑誌の中で、「自転車にお金をかけるな」といったメッセージを発することは、多くの批判を受けることかもしれない。心の中でそう思っていたとしても、この場では発言を自粛すべきことかもしれない。否、自転車界のみならず、日本全体の景気を良くするためにタブーなのかもしれない。(景気とはどういうものなのか、よく分からないけれど)

しかし一方でこうも思うのだ。消費者行動の変化は、生産者の姿勢をも変化させるのではないか。つまり消費者はどの生産者のどんな生産物を選択・消費するかによって、その生産者を応援することになり、それによって他多数の生産者の志向性にも変化をもたらし、結果として流通社会全体を変えていく力になるのではないか。ひょっとしたら選挙における一票の力と同じくらい、買い物における一つの選択が社会を変えるのかもしれない。

僕は漂流したロビンソン・クルーソーのように、一切何も買わない(買えない?)のだと言っているのではない。買うものと買わないものの判断を主体的に行ないたいと述べているのだ。将来を見つめた丁寧な物作りを行なっている生産者の商品を買うようにすれば、その生産者は経営・生産を維持することができ、消費者もアフターケアを受けやすくなり、その商品を大切に末永く使うことができるようになる。結果としてフェア・トレードな健全社会に一歩近づくのではなかろうか。

ただ消費欲望を刺激し、必要以上の機能を持った使い捨ての商品をどんどん買わせるような流れに消費者が翻弄されるならば、商品も使い捨て社会、ひょっとしたら人間そのものも古くなったら(古くなる前に)使い捨て社会、ということになっていくやも知れぬ。金の切れ目が縁の切れ目のように。

ここで先人の御言葉を。

「ものをつくる人にいいものをつくらせ、ものを使う人にいいものを選ばせ、この国を美の国にしよう。」 柳 宗悦

【写真説明】ナベックス・コンチネンタルカット・ラグとボカマ・フォーククラウン。

■ エス!エス! バイク(その5:審美面からのS.S.バイク) ― 2017/01/21

///////////////////////////////////////////

★ 審美面からのS.S.バイク

僕が直感的に美しいと思う自転車の一つに、加藤一氏の描いた『ノートルダムの尖塔を見る』(武藤浩太氏蔵)がある。実物は鑑賞したことがない。僕が観たのは『ニューサイクリング』No.432 2000年6月増刊号においてである。この影響かどうかはわからないが、気がつけば僕は自宅に、自転車を立てかけることのできる手摺をもった玄関アプローチの橋を架けていた。

この絵に描かれている自転車は、加藤一氏の固定ギア自転車「ジェミニ」。それはカンパピスト使用の46×18ギア比の冬季練習車。先述の『ノートルダムの尖塔を見る』と同様、一度でいいから本物を拝見したいと心から思う。フラップの付いたフェンダー装備の固定シングル・スピード自転車。パリのような都会にも似合い、且つ、F.パターソンの描くような田園風景にもピッタリくる、レーサーパンツでもジーンズでもニッカーボッカーズでも様になる。とても懐の深いスポーツ用自転車だと思う。

最近まで僕はスポーツ用自転車にフェンダーはミスマッチだと思っていた。そのような偏見を払拭してくれた一台がこの「ジェミニ」だった。とはいっても、2000年に「ジェミニ」(の絵と写真)を見た時には、正直いってフェンダーに関して何も思わなかった。今はフェンダーがとても美しいと思う。鈴木邦友氏のドロヨケ美学論など、ニューサイクリング先達の影響は大きい。そして10数年の時を経て僕自身の中で何かが熟成されてきたのかもしれない。

そして最近新たに、本格的なフェンダー付き自転車、それもバリバリの競技用ロードバイクに出会った。出会ったといってもこれも写真で観たに過ぎないのであるが、1950年のイタリアン・ロード競技用自転車である。それは英国月刊雑誌『CYCLE SPORT』2014年6月号の記事にあったAntonio Bevilacqua選手の自転車で、彼は1951年ジロ・デ・イタリアにて二つのステージを勝利した。写真では実際にフェンダーを装備していない。しかし、フェンダーを装備することができるようにフレームにダボがロウ付けしてあり、写真説明にも「マッドガード用の小さな突起物とナット」と書かれてあった。レースではフェンダーを外して参戦したであろうが、練習の際はフェンダーを装備してサイクリングしていたのではないだろうか。ちなみにこの自転車はロッド式の変速機を装備しおり、パンタグラフ式の変速機ではないためチェンラインがシングルスピードのように円環を成している。

僕のS.S.バイクは本所工研の亀甲型フェンダーを装備している。S.S.バイクに乗って走るとき、亀甲型フェンダーに太陽光線がキラキラと乱反射する。そんな水面に似た不規則な揺らぎの中で、バイクも右へ左へと微妙な不安定感を伴いながら走る。唯一安定・不動の存在は単一ギア比だけ。「この上り坂で、どのギアにチェンジすべきか」と全く悩む必要は無い。シングルスピードの固定ギアは微動だにしない存在だ。

それに比べて僕自身といったら、S.S. バイクに乗りつつも、頭の中には数多くの雑多な悩み事、煩わしさ、不安、不快、哀しみが渦巻く。決してクールに気取っているわけではない。皆さんもそうじゃありませんか。多かれ少なかれスッキリしない中でも人は進み続けているのだし、成熟した大人になるということは何かをかかえながらも進むことを止めない人間になることだとも思う。日常はブルーズに満ちているのだから。

でもそんな哀しみや苦悩それ自身が、時として一瞬キラキラっと輝くことがある。哀しみや苦悩が解決したわけではない。吹っ切れたわけでもない。それは哀しみが哀しみであるが故に、苦悩が苦悩であるが故にキラキラっと光り輝く。あたかも雨に濡れた木の葉に日光が反射するように、そのキラキラは本当に美しいと思う。たといブルーズに満ち溢れているろくでもない世界であったとしても、自分の生を肯定できるくらい美しいと思える瞬間だ。

ある作家(注5)が物語の中で書いていた。「私が落ち着いていられるのは、この生活が私のものじゃないから」と。そうなのだ。ちっぽけな私が悩みや不安や哀しみを感じるのは自分の脚で進んでいるからだ。それでいいんだ。

その作家は、こうも表現していた。

「私は、バレエダンサーのからだを見てると、なぜかしらアウシュビッツを思い出すのよね。ひどく不謹慎に思えたけど、肉体というものが常に崇高であるとすれば、両極限で同じ輝きを放ってもおかしくないのかもしれない。」

肉体とは現実の生のことか。

だが、その一瞬のキラキラはそこにずっと保存しておくことはできない。それは順次消えて無くなる音の調べのよう。だからこそ人間は一つのキラキラを、そして次のキラキラをと、飛び石を渡るように何とかかんとか繋ぎ合せ、繭をつくるように世界を紡ぎ出していかねばならない。世界の中に僕が居るのではない。僕の世界が僕自身なのだ。

バイクに乗っているとき、僕の何気ない視線が多く注がれる箇所は、今までステム上部だった。しかしそれに加えて最近では、フロントフェンダーにも多く注がれるようになった。フェンダーは雨の日にのみその存在感を際立たせると思っていたが、決して雨の日だけではないことがよく分かった。乗車時間が長くなるにつれて、フェンダーを固定するU字型のステイ・ラインも気になったりするようになり、タイヤとのクリアランスなど微妙なところが意識されるようになった。それは見方によっては日々の煩わしさを象徴しているともいえる。でもその煩わしさのおかげで、バイクに目と手をかけることが多くなった。僕のバイク世界は以前よりもずっと広がった感じがする。

生活の質を高めるということは、テクノロジーの力を借りて新たな快適さを求めるだけではない。今まで見れども見えなかった世界に気付き、意識し、驚きと好奇心を如何に喚起するか。宇宙が無限ならば、心の中も無限である。

ここで雨水対策フェンダーにちなんで、レゲエの神様ボブ・マーリーのありがたい御言葉を

「雨を感じる者もいれば、ただ濡れる者もいる。」

そしていかなる雨であろうと、いつかは止んで日が射してくる。キラキラと。(了)

注5 吉田修一 『パーク・ライフ』より

【写真説明】自宅玄関アプローチの手摺付き橋の上で。

![One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記 One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記](http://www.ne.jp/asahi/ones/way/images/blog_logo_onesway2.gif)