■ フリーダム・トレイル(イントロダクション) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

イントロダクション

この冊子は、僕たち夫婦が、2004年8月6日から16日にかけて、アメリカ・マサチューセッツ州コンコード及びボストンを旅行した、その体験と思索の記録である。現在は、当然と言うべきか、幸運と言うべきか、僕たちは富山に戻って暮らしている。

何故、この冊子を創ったかというと、僕たちが今回撮ってきた一眼レフ写真の数々について、それを身近な人に紹介する際、口頭で説明するのがとても困難だと思ったからだ。この冊子に印刷された写真は、僕たちが撮ってきた写真の全てではない。しかしこの冊子を読んでいただいたのち、アルバムをみていただけば、アルバムに載せた簡単な説明のみで、それ以外の写真を味わっていたがくことができると思う。

表紙の写真の説明をすると、このマンホールの蓋みたいなものには、THE FREEDOM TRAIL BOSTONと書いてある。これは、ボストン市内散策モデル・ルートでありフリーダム・トレイル(訳すと、「自由」への軌跡)の目印である。市内の道路に赤い線が引かれていて、そこを辿っていけばモデル・コースを回ることができる仕組みだ。

この冊子のタイトルを付ける際に、この言葉とデザインを使わせてもらった。「自由」と聞けば、ちょっと退いてしまうかもしれない。そこで僕たちは、抽象を実感するには、メタファー(比喩、暗喩)が適した手段であろうと思った。そのメタファーのいくつかを、文章及び写真でちりばめてみたつもりである。「自由」という言葉を、アメリカ独立の「自由」への道といった狭義の意味としてだけでなく、各人各様、「自由」という言葉の意味を、広く遠く味わっていただけたらと思う。

この冊子を創るに当たって、使用した愛すべき機材を紹介する。彼らの尽力に対し、敬意を表したい。

カメラ:キャノン EOS Kiss35mm一眼レフレックスAF・AEカメラ

P.C.:妻自作

プリンター:ヒューレット・パッカード PSC1359 All-in-One

なお、ボストン近郊に在住のH.J.氏がいなかったら、この旅は実現しなかったであろう。意味ある偶然の一致に対し、心より感謝したい。Special Thanks !

2004.9.15

■ フリーダム・トレイル(その1:旅の予感) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードへ行きました。帰国後、旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

旅の予感

僕たちが、遠くボストン郊外の小さな町、コンコードを訪れるきっかけとなったのは、知人が1年間、ボストン近くで働きながら勉強することになったことである。彼女に、「アメリカ東海岸へどうぞ」と誘われなかったら、約14時間も飛行機に乗っての旅行などしなかっただろう。僕たちは旅行が好き、とはいうものの、僕たちの趣向性から見た目的地優先順位からすれば、アメリカ合衆国はどうしても後まわしにしてしまう国であった。

しかし、相手が、たとえ社交辞令として「遊びに来て下さい」と言って下さったとしても、その一言には、必ず応えようとするのが、僕たちの対人関係におけるスタンスである。後で「あんなこと言わなきゃよかった」と後悔するホストもいるかもしれない。その後悔を杞憂のものとしてあげるためにも、僕たちは、旅行チケットの手配やホテルの予約、あるいは観光ツアーのガイド役等々をホスト方に全面依存することが、決してないよう心がけている。ただし、提供してもらったアドバイスや好意は、ありがたくいただく。

今回の場合、その知人がアメリカのどこかでワーキング・ホリディをすると聞いた時、内心「ニューイングランド(注)であって欲しい」と僕らが願ったことは、正直言って否定できない。誘われる前から願うなんて、とても図々しい限りである。それだけ、もし仮に、ニューイングランドへ行く機会に思いがけずにも恵まれたならば、その機会を運命的なものとして捉え、どうしても行きたい場所があった。それは、コンコードの町のウォールデン池である。

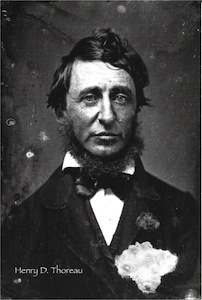

そこは、19世紀に、文学者であり、自然観察者であり、測量技術者であり、菜園家であり、フルート奏者であり、DIY愛好家であり、社会運動家であり、哲学者であり、そして、生涯フリーターを貫いた、自分に嘘のつけない一徹な男が暮らしたところだった。名を、Henry Devid Thoreau(ヘンリー・ディヴィド・ソロー)という。ソローを多くの日本人は、ソローと呼ぶが、ソロウが正しい。まあそんな堅いことはどうでもいい。孤高のソロー(Solo)と覚えておこうか。

僕は、高校生に歴史を教えていたにもかかわらず、アメリカ独立戦争における第一発目の銃声が、まさにコンコードで鳴り響いたと知ったのは、今から約一ヶ月前のことであった(現在僕は39歳)。コンコードの町がソローの故郷であったことを20代のの時から知っていたにもかかわらずである。本来ネイティブ・アメリカンの土地であったアメリカ大陸に、余所からやって来たヨーロッパ人が、何が独立だ、何が建国なのだ。社会史的観点から捉えたアメリカ独立戦争の灰色がかった自由への道に比べれば、ソローが全生命をかけて試みた、一人の人間としての自由、自分で自分を縛り付けている現実からの解放が、若かりし頃から僕にとって、とても重要なのであった。

ソローは、決して多くの書物を著しているとは言えない。しかしその書物は、彼の確固とした直接体験に基づく真実の書物であるようだ(僕は全部読んでいない)。その中でも、時代を経て世界中で愛読されている『ウォールデン-森の生活』(Walden Or Life In The Woods. By Henry David Thoreau 1854)が、既に古典の殿堂入りを果たし、押しも押されもせぬ地位を確立しているといえよう。この書物は、ソローが28歳から30歳にかけての2年2ヶ月と2日間、コンコードの中心から約2マイル(約3キロ)離れたウォールデン池畔に、28ドル12.5セントの費用で(当時ソローの通ったハーヴァード大学の学生用部屋代が年間約30ドル)、自分の手で小さな家を建て、生きることに真っ正面から取り組んだ記録と思索の書物である。

信州の薪焚き人である田渕義雄氏は、「『ウォールデン-森の生活』は、最初から最後まで読破するといった類の書物ではない。まるで聖書のように、当てもなく開いたページの、どこから読んでも何か得られるものがある。」と述べている。僕も同感である。読破するのに途中で挫折という概念が存在しない書物である。軽薄な癒しではなく、包み込むような赦しの文学だ。また、造詣の深さに関する上下の序列はない。共感したり、示唆を与えられたりする文章の一節が、人それぞれ千差万別だからだ。

ウォールデンを訪れることによって、ソローヴィアンとして誰かから正式に洗礼を受けるわけではないし、ワン・ランク上のソローヴィアンに昇進するわけでも決してない。だがもし、ニューイングランドという、人間の思想史的観点での重要な意味を持つ地域を、僕たちが訪れる機会に恵まれたとしよう。その時、僕たちにとって、ウォールデンは、大衆向け旅行ガイド的に「ぜひ行ってみるべき」名所旧跡というより、巷の知名度などとは無縁の、極めて個人的に、どうしても「行かずにはいられない」重要な場所であったのだ。

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー39歳のポートレート

(注)ニューイングランド:アメリカ合衆国北東6州(コネチカット、ロードアイランド、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、バーモント、メインの6州)の総称。この6州は、ヨーロッパ移民による最初のアメリカ独立州国。いわゆる最も初期のアメリカ合衆国

■ フリーダム・トレイル(その2:ワシントン・ダラス空港のユナイテッド飛行機) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

ワシントン・ダラス空港のユナイテッド飛行機

搭乗ゲートのわずかに覗く窓から、ドブ鼠のような、グレーカラーのポッチャリしたユナイテッド・エアライン航空機を、何とか垣間見ることができた。これから自分の全生命を預ける機体に触れることはできなくても、せめてアイ・メッセージぐらいは送ってやりたいと、飛行機搭乗前いつも僕は思う。

おそらく現在、世界で最もセキュリティが厳しい空港の1つであろう、ワシントン・ダラス空港は、不必要なものが一切除かれ、リノリュームの床は鏡のように磨き上げられて、ビジネスマンの靴の裏や鞄の底に貼られているかもしれない不審物まで見逃さないかのように映えて見えた。

僕は以前観たある中国映画を思い出した。それは、かつて中国大陸を史上初めて統一した秦の始皇帝が、自分を狙う刺客の潜む場所がないよう、謁見の間の装飾品を一切排したという設定のものだった。仮想が新たな仮想を生み、それに比例して現実感は薄れ、人間の行動が膠着化し、現実離れしていく。そして見れども見えず、視力さえもやがて消滅するのではないだろうか。若しくはその反対に、あり得ないものが見えてくるのか。まるで裸の王様の実在しない衣服のように。これがかつて自由を旗印にして独立戦争を闘ったアメリカ合衆国の有り様か。そもそも闘争によって自由が獲得されるという精神そのものが仮想現実なのか。

現在のところ、空港の視界がかなり狭まったようだが、隙間から見えるアメリカ産の肥満体マウスは、実在しないネズミ取りを恐れて動けないのであろうか。それとも既にネズミ取りに捕まって、身動きが取れないのであろうか。そこまで僕には見通すことができなかった。

■ フリーダム・トレイル(その3:シヴォレ・レンタカー) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

シヴォレ・レンタカー

幌馬車を突っ走らせ、天然の鉱物を略奪、運搬し、そして同じく天然のネイティブ・アメリカンを隅に追いやっていったアメリカの自由(?)への軌跡は、現在もアメリカ車社会に脈々と受け継がれているように僕は感じる。アメリカの旅は車がないとかなり不便である。車を運転できない、あるいは車を所有できない交通弱者には厳しい試練を科す。私たちのような異国からの旅行者も、紛れもない交通弱者であり、しかたなくシヴォレのセダンを借りることにした。

しかし一旦車社会の仲間入りをすれば、同じ穴のムジナということでアメリカは温かく迎えてくれる。片道5車線のハイウェーでも車線変更はしやすいし、のんびり走りたい人と飛ばしたい人が葛藤することがあまりない。車を所有し運転できる水準に達していれば、いや、運転できる水準に達して初めて、個人として尊重される。まさに車の免許証が名実共にIDカードなのだ。だからなのか、アメリカ女性は男性に劣らず運転がうまいと僕は思う(ちなみに僕の妻も、日本産だが運転はうまい。これは本当です)。

歴史的にはニューカマーであったはずなのに、現在マジョリティーを名乗っているアングロ・アメリカンにとって、馬車の歴史はかなり古い。少なくとも古代ローマ時代までは遡ることができるであろう。だから車と人間との関係は、遺伝子レベルで親密であるのかもしれない。その証拠かもしれないが、欧米では屋根無しのコンバーティブルが多い。

ところが日本人はどうであろうか。日本人の歴史には馬車の歴史は存在しない(横浜の馬車道はかなり例外)。一人乗馬の歴史から明治になって突然一足飛びに、自動車文化が移植された。だからまだ車というものが日本人自我の無意識のレベルまでは根付いていないのではないかと僕は思う。意識できるレベルでは車を運転できても、無意識のレベルでは「乗りこなせていない」のではないかと思う。

交通弱者に厳しい自立独尊を要求するアメリカ社会であっても、道を横断する歩行者がいたら、横断歩道でなくても止まってくれ、渡るように手サインしてくれる。これは本当である。車を運転していてもしていなくても、その人間は自己一致している。表と裏が感じられない。

一方日本人は(全てとは言わないが)車を運転したら人が変わる、というか、本当の自分が現れる。横断歩道ではまず止まらないだろう。車線変更も申し訳なく入れてもらう雰囲気がある。遅い車がいたら煽るドライバーもいる。日本人全体に般化して述べることはできないが、自我の深いエス(本能のようなもの)の部分がムクムクと顔を出してくるような気がする。それでいて車を降りて、傍目を意識する歩行者になれば、信号のある交差点では、100パーセント車が来なくても、お行儀よくみんなで青になるのを待っている。同じ人間なのかと思う。アメリカではどんどん自己責任で信号無視していく。ドライバーもそんな歩行者に注意し、道を譲る。緊張感があってとても安全だ。あくまで例外もあるが。

■ フリーダム・トレイル(その4:ホテル・コロニアル・イン) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

ホテル・コロニアル・イン

コンコードにある創業1716年のホテル、コロニアル・インは、アーリーアメリカン調の下見張り壁板、及び上下違い戸の窓枠全てが、木製のペンキ塗りである。このホテルの謳い文句が、「我が家の次に快適なところ」であった。古い建物を生かしつつ、建て増しと補修を繰り返しながら、現在もコンコードの目抜き通りで現役第一線である。ペンキを塗り直し続ければ、木造でも軽く300年は持つであろうという証拠だ。

ニューイングランドは、日本のモンスーン気候ほど高温多湿ではないが、夏は蒸し暑い方だ。要は丁寧にしっかりと建てることと、メンテナンスし続けることであろう。たとえ木造建築に適した地中海性気候だとしても、ウエスト・コーストのペラペラした家は、ハウスであってもスウィート・ホームとは僕には思えない。(旅行の最中、ハリケーン・チャーリーがやって来て、フロリダのペラペラした家を本当に吹っ飛ばしていたのが、テレビに映っていた。)

-家は港と外界の境目、舌状に細く突き出た岬の天辺にあった。三度のハリケーンに堪え、船のように堅牢な家であった。・・・何物も生き残れないほどひどいハリケーンがあることも知っている。だが、そんなひどいハリケーンが来、家が飛ぶようなことがあれば、待っていて、家と運命を共にしたいもの、といつも思うのだった。-

E.ヘミングウェイ 『海流の中の島々』より

コロニアル・イン オープンカフェでのひととき

■ フリーダム・トレイル(その5:ソロー・ハウス) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

ソロー・ハウス(レプリカ)

-私の家は完成しました。幅が10フィート(約3メートル)、長さが15フィート(約4.6メートル)、柱の高さは8フィート(2.4メートル)で、外壁は、水を漏らさないしっかりしたこけら板張り、内壁は漆喰塗りです。屋根裏部屋と備え付けの戸棚があります。両側面にそれぞれ大きなガラス窓があり、はね上げ式の板戸がふたつあります。正面に出入り口の戸があり、奥にはレンガ造りの暖炉があります。-

ヘンリー・デヴィット・ソロー

『ウォールデン-森の生活』 第1章 経済

このレプリカは、実際ソローが暮らした場所から少し離れたところに再現されていた。

1845年の7月4日、まさにアメリカの独立記念日に合致させるかのように、ソローはウォールデン池畔での実験生活を始めた。しかし実験生活は、家の完成をみてから開始されたわけではない。この時、漆喰壁はまだ塗られておらず、大事な暖炉も完成していなかった。ソローはこれらの家作りを、池畔に暮らしながら進めたのである。1年目の11月に、暖炉は完成した。

-暖炉を持って初めて私にも、自分の家に住む実感が湧きました。人は家に安全を求めるだけでなく、暖も求めるようになってこそ、本当に住んだといえます。-

『ウォールデンー森の生活』 第13章 新築祝い

2年目になって、ソローは、小さな料理用ストーブを家に導入したと、『ウォールデン-森の生活』に書いている。ウォールデン池畔に建てられた、ソロー・ハウスのレプリカでは、暖炉の煙突内を通すように、鋳鉄製の薪ストーブ用煙突を立ち上げ、暖炉の炉床の前に、薪ストーブ本体が設置されていた。薪ストーブを導入した理由として、「薪を節約したかったから」と、ソローは述べている。結果的には、この新しい試みは、「輝く炎が、炉辺と居間から消える」こととなり(それは、薪ストーブだと炎が見えないし、料理などに火をうまく利用できないという意味)、ソローは嘆いている。

僕らは、4年前に自分たちの家を所有した。新築の際、ソローの哲学から受けた影響はとても大きい。「台所、居間、客間をすべて兼用させ」るように、出来る限り小さく、隠し隔てせず、簡素な家を目指した。そして、家に住みながら作り続け、ゆっくりゆっくり建てた(現在進行形)。専門職人のアドバイスと技能は尊重し、しかし自分たちでできるところは出来る限り行った。哲学と実生活が乖離しないように心がけ、頭で学習することは、身体で体験することと同義であることを証明しようと努めた。

そして、メイン・イベントは、薪ストーブの導入である。僕たちは、薪の効率的な燃焼という点と、耐熱ガラス越しに炎を観察することのできる点を考え、フリー・スタンディング暖炉という種類の、鋳鉄製薪ストーブを選択した。大変満足している。僕らの家からは、眼下の小川越しに、縄文中期の水上谷遺跡を望むことができる。大昔も今も、人間は「炎を尊い仲間として」暮らしているのだ。

-文明人とは、経験を積んだ未開人である。-

『ウォールデン-森の生活』

レプリカ内部の薪ストーブ

■ フリーダム・トレイル(その6:Chipmunk) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

Chipmunk(シマリス)

リスは全てSquirrelではない。Sqirrelは大きくて、さらに大きな尻尾があり、灰色をしている。それに比べてChipmunkは小さく可愛い。そしてウォールデン住まいの野生Chipmunkは警戒心が強く、何とか望遠レンズで撮影することができた。

それに比べて大都市ボストンのコモンパーク在住Squirrelは、カメラを向けると、何と前足を上げてポーズを取るくらい人間に媚びていた。

ソローは、コンコードの猟師メルビンから、ミンクが罠に挟まれた脚を噛み切って逃げたと聞き、自由を求める勇気に感動したそうである。また、メルビンは、「マスクラットはもっとすごい。罠に挟まれたのが3回目のマスクラットを捕らえたことがあるが、脚を噛み切ったものの、最後の一本の脚では走りようがなく、罠の脇で死んでました」と語っている。(1837~47年の日付不明の日記より)

ウォールデン池の野生シマリス

ボストン市内の媚びたリス

■ フリーダム・トレイル(その7:ソロー・キャビン・サイト) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

ソロー・キャビン・サイト

ソローが実際に家を建てた場所

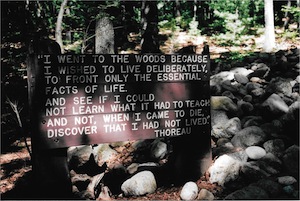

-私が、森に行って暮らそうと心に決めたのは、暮らしを作るもとの事実と真っ正面から向き合いたいと心から望んだからでした。生きるのに大切な事実だけに目を向け、死ぬ時に、実は本当には生きていなかったと知ることのないように、暮らしが私にもたらすものからしっかり学び取りたかったのです。-

『ウォールデン-森の生活』 第2章 どこで、何のために暮らしたか

■ フリーダム・トレイル(その8:ソローが建てた煙突の場所) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

ソローが建てた煙突の場所

2004年8月9日の早朝、僕たち夫婦はコンコードの中心を出て、ソロー・ストリート(ソローがウォールデン池とコンコードの町の間を歩いたと思われる道)を歩き、ウォールデン池へ行った。

途中、鹿にも出会い、ボストンへの通勤の車が急ぐ国道2号線を横切って、ソローが家を建てた場所へたどり着いた。ソローが正にここで、2年2ヶ月と2日間、自給自足の生活をしたとき、2号線のエンジン音は聞こえなかったであろう。エンジン音は、真っ直ぐ伸びる松林に緩衝されながらも、僕たち夫婦の耳に微かに入ってきていた。

僕は自然と人間を区別し対比するのは嫌いだ。人間は自然の一部であり、100パーセント自然に包括されるのである。自分は自然じゃないという人がいたら会ってみたい。人間は有機生命体の一種に他ならないのである。人間だけが特別なのではない。僕たちにできることは、自然の一部である人間が生み出した車のエンジン音について、その意味を自ら沈思黙考するしかないのである。

僕たちは、フイルム・ケースに灰を詰めて持ってきていた。その灰は、我が家の薪ストーブにて、人間と同類である有機コナラ薪から、遙か異次元の類である無機自然へと変化した灰であった。そして、レッド・オークの葉からこぼれ落ちた夜露に濡れる、煙突場所を示す石碑の横に撒いた。

これでいい。

これで、僕たちがはるばるコンコードのウォールデン池畔にやって来た、その目的を、朝飯前に終了することができたのである。雲一つない空とウォールデン池が互いに青さを競っている、それは最高に御機嫌の朝だった。そして満足感に浸りながらこの日を終えるはずであった。

しかし、現実とは、時として筋書き通りには行かないものである。

全く何も知らずにウォールデン詣をした、2004年8月9日というこの良き日が、どんぴしゃりの150年前に、かの世界的名著『ウォールデンー森の生活』(H.D.ソロー著)の初版本が出版された日であり、コンコードの博物館が、『ウォールデンー森の生活』出版150周年記念のスペシャル・ディをささやかに祝っていることを知ったのは、その日の昼近くだった。

■ フリーダム・トレイル(その9:フィッチバーグ鉄道) ― 2017/02/13

2004年8月に私たちは旅行でボストンとコンコードを訪れ、帰国後旅の記録として冊子を作成しました。その文章及び写真を掲載します。

**************************************************************

フリーダム・トレイル:自由への軌跡

**************************************************************

フィッチバーグ鉄道

ソローがウォールデン池畔に、独り暮らした1845年から1847年には、すでにこのフィッチバーグ鉄道が敷かれていた。日本で初めて新橋-横浜間に鉄道が開通したのは、1872年のことだから、当時のニューイングランドは軽く文明開化していたことになる。

ただしこの鉄道に代表される文明開化の善悪、功罪、そして過去、現在の歴史的事実から導き出される未来への方向性について、ソローは『ウォールデン-森の生活』の中で、頑なまでに一人称(私)に徹した論を展開している。

-蒸気機関車の警笛は、夏も冬も一年中、私の住む森に入ってきました。・・農民は汽笛を聞いて時計を合わせます。よく管理されたひとつの会社が、地域の人々の規律を正しています。- 『ウォールデン-森の生活』 第4章 音 より

ソローは機関車を、前にしか進めず、融通のきかない運命の女神アトポロスにも喩え、皮肉っている。そして「この世界は、目に見えぬ太い矢に満ちています。誰もが選べる自分の道のほかは、すべて運命の太い矢の道です。そうであるなら、私たちはそれぞれに自分の確かな道を見つけ、その道をこそしっかり歩もうではありませんか。」と述べている。

よく人生の目的とは?とか、生きる意味とは?といった問いを僕は耳にする。ソローに言わんとすることを僕なりに解釈するならば、以下のようになった。

人生の目的や意味を、自分で選択し実行できるようになることが、人生の目的であり意味のある人生なのだ。

![One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記 One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記](http://www.ne.jp/asahi/ones/way/images/blog_logo_onesway2.gif)