■ 金山講演会「義の英雄 上杉謙信」 ― 2020/02/11

来る3月14日(土)、射水市金山コミュニティセンターにて、今年度の各種サークル文化活動における合同閉講式に際し、記念講演会が催されます。北日本新聞でお馴染みの富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔氏を御迎えして、以下の演題で講演していただく予定です。

「義の英雄 上杉謙信 越中襲来」

上杉謙信(長尾景虎)は祖父の代から越中国の一向宗(浄土真宗)と戦を交えています。かつてNHK大河ドラマにもなった海音寺潮五郎著『天と地と』には、信仰心厚き長尾景虎がなぜ一向宗と戦うのか、その大義名分は、正確な文章は覚えていませんが、確かこのような記述があったと記憶しています。

坊主(宗教)が農民(庶民)から搾取するなど言語道断である。

宗教とは本来、政治でも経済でもなく心の救いの問題です。信心深く毘沙門天を崇拝し、自らの旗印に「毘」の文字を掲げた謙信のいかにも大義らしい記述です。あくまでも小説の中での記述であり真偽の程は分かりませんが。

謙信は織田信長軍(柴田勝家軍)に手取川の戦いで勝利するなど、49年の生涯の中で一度も敗北したことの無い戦国大名であり、その戦には常に彼なりの大義があったとされます。

謙信の時代から約450年経過した現在の富山県(旧越中国)、果たして宗教とお金の関係は解消されたでしょうか?既存の宗教が心の救いや拠り所として現在十分に機能しているでしょうか?

どのような話の内容か分かりませんが、僕は上杉謙信にとても興味を持っています。上杉謙信の祖父長尾能景は般若野(現砺波市)で戦死し、父長尾為景は栴檀野(現砺波市)で戦死した説が残っています。栴檀野には為景塚も残っています。般若野も栴檀野も金山のひと山越えたお隣です。

皆さんも一緒に講演会に参加してみませんか?

「義の英雄 上杉謙信 越中襲来」

上杉謙信(長尾景虎)は祖父の代から越中国の一向宗(浄土真宗)と戦を交えています。かつてNHK大河ドラマにもなった海音寺潮五郎著『天と地と』には、信仰心厚き長尾景虎がなぜ一向宗と戦うのか、その大義名分は、正確な文章は覚えていませんが、確かこのような記述があったと記憶しています。

坊主(宗教)が農民(庶民)から搾取するなど言語道断である。

宗教とは本来、政治でも経済でもなく心の救いの問題です。信心深く毘沙門天を崇拝し、自らの旗印に「毘」の文字を掲げた謙信のいかにも大義らしい記述です。あくまでも小説の中での記述であり真偽の程は分かりませんが。

謙信は織田信長軍(柴田勝家軍)に手取川の戦いで勝利するなど、49年の生涯の中で一度も敗北したことの無い戦国大名であり、その戦には常に彼なりの大義があったとされます。

謙信の時代から約450年経過した現在の富山県(旧越中国)、果たして宗教とお金の関係は解消されたでしょうか?既存の宗教が心の救いや拠り所として現在十分に機能しているでしょうか?

どのような話の内容か分かりませんが、僕は上杉謙信にとても興味を持っています。上杉謙信の祖父長尾能景は般若野(現砺波市)で戦死し、父長尾為景は栴檀野(現砺波市)で戦死した説が残っています。栴檀野には為景塚も残っています。般若野も栴檀野も金山のひと山越えたお隣です。

皆さんも一緒に講演会に参加してみませんか?

■ 聖なる呼び名 by T ― 2020/02/12

突然ですが、イスラム教の教典は何ですか?

それは『コーラン』である、と僕は約40年前に学校で習いました。

ところがイスラムの原語に近い発音をカタカナ表記すると、「コラーン」または「クルアーン」となるようで、ブリタニカ国際百科大辞典にもこれら3つの表記とも認めています。

あるイスラム教を厚く信仰する一人の中学生が、学校の試験において「コラーン」と解答し誤答にされました。教師のところに行き「コラーン」の方が発音として正しいことを訴えました。彼にとって正しくない呼び名は神への冒涜となるからです。でも日本人教師には全く受け入れられず誤答とされました。聴く耳持たずでした。

皆さんはこのエピソードについてどう思われますか? これは単に試験の点数だけの問題ではありません。

話は変わって、人の名前の話。

昨日、NHK FMラジオで、2年前に亡くなったソウルシンガーのアリーサ・フランクリン特集を行っていました。日本ではアレサ・フランクリンと表記されたり発音されたりすることが多いです。しかし人名というものはとても神聖で大切なものであり、特に音が要の音楽業界における人名ですから極力正確に呼ぶべきだと、音楽評論家のピーターバラカン氏は以前から主張していました。そして遂に!NHKが動きました。

番組名「今日は一日アリーサ・フランクリン三昧」

さすがNHK。・・それに比べて先述の中学校は?

謙虚さと真理探究の姿勢は、知性の要だと言えましょう。

それは『コーラン』である、と僕は約40年前に学校で習いました。

ところがイスラムの原語に近い発音をカタカナ表記すると、「コラーン」または「クルアーン」となるようで、ブリタニカ国際百科大辞典にもこれら3つの表記とも認めています。

あるイスラム教を厚く信仰する一人の中学生が、学校の試験において「コラーン」と解答し誤答にされました。教師のところに行き「コラーン」の方が発音として正しいことを訴えました。彼にとって正しくない呼び名は神への冒涜となるからです。でも日本人教師には全く受け入れられず誤答とされました。聴く耳持たずでした。

皆さんはこのエピソードについてどう思われますか? これは単に試験の点数だけの問題ではありません。

話は変わって、人の名前の話。

昨日、NHK FMラジオで、2年前に亡くなったソウルシンガーのアリーサ・フランクリン特集を行っていました。日本ではアレサ・フランクリンと表記されたり発音されたりすることが多いです。しかし人名というものはとても神聖で大切なものであり、特に音が要の音楽業界における人名ですから極力正確に呼ぶべきだと、音楽評論家のピーターバラカン氏は以前から主張していました。そして遂に!NHKが動きました。

番組名「今日は一日アリーサ・フランクリン三昧」

さすがNHK。・・それに比べて先述の中学校は?

謙虚さと真理探究の姿勢は、知性の要だと言えましょう。

■ マタイ受難曲 by T ― 2020/02/13

雪が積もって、薪ストーブで暖をとりながら雪景色を眺める季節になると、J.S.バッハ作曲『マタイ受難曲』が聴きたくなります。

マタイ受難曲を通じていつも再確認させられるのですが、そもそもイエスキリストを十字架にかけたのは、ローマ皇帝でもなく、総督ピラトでもなく、イエスと同じユダヤ教徒の一般民衆だったということです。

現在の暖冬をもたらしている地球温暖化を引き起こしているのはアメリカ大統領でもなく中国主席でもなく、人類一人一人です。現在日本の桜を見る会問題やカジノ汚職問題を引き起こしているのは、その政治を選んでいる日本の有権者一人一人です。何故なら日本の首相や政治家はクーデターによって権力を掌握したのでなく、民主的な選挙によって選ばれているからです。

マタイ受難曲を聴くたびに、根の深い自分の罪を再確認させられます。そして罪を反省するだけでは何も変わらない厳しさを突きつけられます。

反省にとどまっているうちは世界は変わらない。

行動のみが世界を変える。

マタイ受難曲を通じていつも再確認させられるのですが、そもそもイエスキリストを十字架にかけたのは、ローマ皇帝でもなく、総督ピラトでもなく、イエスと同じユダヤ教徒の一般民衆だったということです。

現在の暖冬をもたらしている地球温暖化を引き起こしているのはアメリカ大統領でもなく中国主席でもなく、人類一人一人です。現在日本の桜を見る会問題やカジノ汚職問題を引き起こしているのは、その政治を選んでいる日本の有権者一人一人です。何故なら日本の首相や政治家はクーデターによって権力を掌握したのでなく、民主的な選挙によって選ばれているからです。

マタイ受難曲を聴くたびに、根の深い自分の罪を再確認させられます。そして罪を反省するだけでは何も変わらない厳しさを突きつけられます。

反省にとどまっているうちは世界は変わらない。

行動のみが世界を変える。

■ しばしのお別れ by M ― 2020/02/14

写真は一昨年の秋に購入したデジタル一眼レフカメラです。

http://onesway.asablo.jp/blog/2018/10/02/8967672

先月末からオート撮影時にシャッターが切れなくなりました。購入してからまだ1年数ヶ月。デジタル製品の寿命の短さに閉口するのは私だけでしょうか?

一昨年のブログでも書きましたが、2001年に購入したフィルム一眼レフカメラはまだ現役です。義父が若かりし頃に購入したという50年以上経った一眼レフカメラも使用可能。

にも関わらず2013年に購入したデジタルコンパクトカメラが2018年に不具合を生じ、2018年に購入した上記のカメラも今はドック入り。

人類は進歩したと言えるのでしょうか?石から紙。紙からフィルム。フィルムからデジタルへと記録媒体は進化しました。一方で耐用年数は進化に反し、短くなっています。石に刻まれた古代文明の壁画や文様は数千年を経た現在も残っています。その後、和紙に書かれた文字も見ることができます。量産できる紙に移行するにつれ経年劣化は激しくなりました。さらにデジタルの時代になり、公文書さえも簡単になくなる始末。

カメラを通して感じた進化への懐疑は至る所に見られそうです。周囲を見渡せば進化だか退化だか分からないモノに溢れているような・・・。

それはそうと写真のシャッターが切れなくなったデジタル一眼レフカメラは現在修理中。購入時に追い銭をして5年保証に入ったのが功を奏しています。帰ってくるまでの数週間は以前の写真でお許し下さい。

http://onesway.asablo.jp/blog/2018/10/02/8967672

先月末からオート撮影時にシャッターが切れなくなりました。購入してからまだ1年数ヶ月。デジタル製品の寿命の短さに閉口するのは私だけでしょうか?

一昨年のブログでも書きましたが、2001年に購入したフィルム一眼レフカメラはまだ現役です。義父が若かりし頃に購入したという50年以上経った一眼レフカメラも使用可能。

にも関わらず2013年に購入したデジタルコンパクトカメラが2018年に不具合を生じ、2018年に購入した上記のカメラも今はドック入り。

人類は進歩したと言えるのでしょうか?石から紙。紙からフィルム。フィルムからデジタルへと記録媒体は進化しました。一方で耐用年数は進化に反し、短くなっています。石に刻まれた古代文明の壁画や文様は数千年を経た現在も残っています。その後、和紙に書かれた文字も見ることができます。量産できる紙に移行するにつれ経年劣化は激しくなりました。さらにデジタルの時代になり、公文書さえも簡単になくなる始末。

カメラを通して感じた進化への懐疑は至る所に見られそうです。周囲を見渡せば進化だか退化だか分からないモノに溢れているような・・・。

それはそうと写真のシャッターが切れなくなったデジタル一眼レフカメラは現在修理中。購入時に追い銭をして5年保証に入ったのが功を奏しています。帰ってくるまでの数週間は以前の写真でお許し下さい。

■ 現代カントリージェントルマンへの道 by T ― 2020/02/15

なぜ日本人男性のスーツ姿がイマイチ決まらないのか、僕が推察するに、そのダサさはスーツ姿で靴を脱ぐところから始まる。靴を脱いだスーツ姿はどう頑張ってもダサい。

ところで、職種に限らず誰もが着用するであろうスーツ、それは葬儀等で着用するフォーマルスーツ(黒の礼服)である。かつて葬儀は自宅やお寺で行われていた時代、靴を脱いで室内に入る姿はとてもダサかった。しかしそのダサさに疑問を持たなくなってしまった。

最近はセレモニーホールで式が執り行われるため、靴を脱ぐ場面はほぼ無くなった。しかし今まで靴を脱いで式に臨んでいたので、靴に気を使う経験が無かった。だから靴を履くスーツ姿になったとはいえ、とりあえず黒い靴さえ履いていれば良いという感じ。

本来、男性のフォーマルな靴はとても簡単。黒のストレートチップさえ履いていれば良いのだ。どれにしようか迷う必要が無い。きれいに磨かれたストレートチップ靴で靴紐をちゃんと結んで式に臨めば良いだけである。

それなのに、現実には黒Uチップあり黒ローファーあり黒ゴム底あり黒スリッポンありである。それは共通して紐で結ぶ靴を避ける傾向。フォーマルとは相手に対する礼儀のはず。本来上部はネクタイを結び下部は靴紐を結ぶことで礼儀を示すはず。

フォーマルな場面は日々そう頻繁ではない。とはいえ確実に年に数回ある。よって黒のストレートチップ革靴を一足用意して置けば結構長く使える。僕は結婚直前の約30年前、お祝いとして祖母に黒のストレートチップ革靴を人生で初めて買ってもらった。そして現在も履いている。僕が人生で履いた(履いている)唯一のストレートチップである。それだけ長持ちするのである。

我が里山の男衆、一緒に足元からカントリージェントルマンを目指そう。

■ 余裕のある距離感 by T ― 2020/02/16

人口密度の低い里山は、人と人との距離感にも余裕があって、感染病には強い環境だと考えます。都市密集地に比べ空気もきれいな里山で、週末オフも人混みを避け、薪作りやガーデニングに勤しんでいれば、感染ルートは自ずと制限されます。君子危うきに近寄らず、です。

空気の汚い環境でマスクをするよりも、空気のきれいな環境でマスク無しの深呼吸をした方がより健康になれるような気がします。

スギ花粉の時期になりますが、目の前に杉の林があるにもかかわらず、里山の住民の方が街の住民よりも花粉症罹患率が低いと僕は推察しています。花粉アレルギーの根本的原因は大気汚染だと僕は認識しています。

さてマスクの話に戻りますが、巷では使い捨てマスクが品薄で余裕無しの状況です。使い捨てマスクが無いならば布マスクをすれば良いじゃないの?と僕は思うんですが、先日ドラッグストアで布マスクの在り処を尋ねると、そもそも布マスクは販売しておりませんとの返答。昨今は布マスクを洗濯することさえ面倒な風潮になったのでしょうか。ちなみに給食の配膳係の小中学生は使い捨てマスクなの?

使い捨てマスクもウイルス対策にはあまり効果がないそうですよ。それなら布マスクを何度も洗濯すればお金も節約でき、その浮いたお金で美味しいものを食べれば免疫力もアップし、体力にも余裕ができると思いますが、いかがでしょうか。

写真はマスク必要なしの里山のタヌキ。

空気の汚い環境でマスクをするよりも、空気のきれいな環境でマスク無しの深呼吸をした方がより健康になれるような気がします。

スギ花粉の時期になりますが、目の前に杉の林があるにもかかわらず、里山の住民の方が街の住民よりも花粉症罹患率が低いと僕は推察しています。花粉アレルギーの根本的原因は大気汚染だと僕は認識しています。

さてマスクの話に戻りますが、巷では使い捨てマスクが品薄で余裕無しの状況です。使い捨てマスクが無いならば布マスクをすれば良いじゃないの?と僕は思うんですが、先日ドラッグストアで布マスクの在り処を尋ねると、そもそも布マスクは販売しておりませんとの返答。昨今は布マスクを洗濯することさえ面倒な風潮になったのでしょうか。ちなみに給食の配膳係の小中学生は使い捨てマスクなの?

使い捨てマスクもウイルス対策にはあまり効果がないそうですよ。それなら布マスクを何度も洗濯すればお金も節約でき、その浮いたお金で美味しいものを食べれば免疫力もアップし、体力にも余裕ができると思いますが、いかがでしょうか。

写真はマスク必要なしの里山のタヌキ。

■ 布マスク作ってみました! by M ― 2020/02/17

夫が昨日のブログで「布マスクを使えばいいじゃないの」と書いたので、布マスクを作ってみました。

2つのウエブサイトを参考に私が求めていたマスクを自作することに。

条件1)耳が痛くならないこと

条件2)肌がかゆくならないこと

条件3)できればおしゃれであること

条件1を満たすために耳にかける紐を作りました。耳までの長さに合わせて調整が可能です。

条件2を満たすために選んだのが麻のハギレ。肌触りがよくストレスを感じません。

条件3は麻を使ったことと立体にしたことである程度は達成できたかもしれません。

参考にしたのは以下のサイトです。

リビングダイニングに必要なものを設置しいざ開始。

祖母が使っていた足踏みミシンを使って縫いました。

私が工夫したのは内側用と外側用それぞれ作ったところ。

内側用と外側用を重ね合わせて紐を通せるように縫い合わせました。

50cmの紐を2本作成。

本体に通して完成!

装着したところです。

間に不織布やティッシュを挟めばウイルス遮断効果が上がるかもしれません。

制作に約3時間ほどかかりました。家にあったもので作ったので材料費は0。浮いたお金で昨日はちょっと贅沢な夕食となりました。これで免疫力がアップ!?

■ 神の見えざる手 by T ― 2020/02/18

春一番も吹き、このところの暖かさで一気にマンサクの花が咲きました。

黄色い花は柑橘系のなんとも言えない良い香りを漂わせてくれます。

ところが、昨晩から雪が降り出し冬に逆戻りの寒さ。植物は時間を逆戻しすることが出来ず、ましてや移動することなどできず、ひたすら寒さを受け入れることしかできません。

賽は投げられ、ルビコン川は渡られた。それで良し。一旦事を開始したならば迷わずそのまま進むのがよろしい。もう一度リセットするには一生という時間は短すぎる。

ところで里山の森に入ると、突然の雪のせいで、弱い樹木や病気の枝が倒れたり折れたりします。それはまるで神の見えざる手の仕業のよう。そうやって込み入った森には空間が生じ、そこには元気で新たな若木が成長し出します。もし弱い樹木がいつまでもそこに留まると、込み入った森は風通しが悪く更新代謝も滞り、感染症も発生し、森全体が不健康になるやも知れません。

樹木が樹木を選別するのではありません。人も人を選別などできません。それは神の領域、何事も神の見えざる手のなせる技。

■ 4 : 3の定言命法 by T ― 2020/02/19

1週間に4日以上のエクササイズ、1週間に3日以下のアルコール。つまり

1〜2時間のランニング、サイクリング、ワークアウト(筋トレ)を1週間に4日以上行う。

アルコールつまりお酒を飲むのは1週間に3日以下、主に週末の家飲み。里山に住むようになって、タクシー帰宅せねばならないような外飲みは丁重に御遠慮するようになりました。

4:3のルールには、さして特別な理由などありません。医者に勧められたわけでもありません。言い換えれば自分に課す無条件なルールというわけで、僕は4:3の定言命法と呼んでいます。

主体的かつ自由に生きるためには、日々の生活の中に、あたかもコンピュータのOSソフトのようなプラットフォーム、いわば基盤となるプログラムが必須だと考えます。自分以外の他者から命令されるのでなく、自ら自発的に且つ無条件で、一切の感情を排し命令される個人的行動プログラム。

自由と命令は相矛盾するように思えますが、僕個人としては、自分自身の行動を自由に管理コントロールできる状態を人間としての真の自由だと考えています。本能の赴くままという状態は本能に束縛されている不自由な状態だと考えるからです。

4:3の定言命法は、里山暮らしを主体的かつ自由に生きることを目指すルールの一つ。一日も早く自由な人間になりたいと努力しているつもりですが、現実にはとても難しい目標ですね。

■ エスケープする炎のランナー by T ― 2020/02/20

これからお話しすることは僕の取り返しのつかない失敗談です。決して自慢話ではありません。

僕は高校時代の3年間、無遅刻無欠席でした。卒業に際し、皆勤賞とまではいかなくとも先生から何らかのお褒めの言葉を期待していました。しかし全く何もありませんでした。日頃生徒全員に対し遅刻するなとか時間を守れといった指導がなされていたにも関わらず、それを忠実に為し得た結果に対しては無視され、少々僕は憤りを感じました。

しかし年齢を重ね、ある時ふと思いました。ひょっとして自分は取り返しのつかないことをしていたのではないかと。

小学校や中学校と異なり、高校・大学と進むにつれて、学生達は学びの領域を自ら選択しその範囲を狭め掘り下げていきます。高等教育になればなるほど全ての領域をオールマイティに深めることは(たぶん)不可能です。確かに大学生になっても、講義に真面目に出ているから自分の将来は安心だ、なーんて恐らく誰も思わないであろうし、大学側が褒めてくれることを期待したとしたらそれこそ愚の骨頂です。

しかしながら一方で、世の中というものは常に責任の所在というものに神経質です。クレーマー社会や不寛容社会になればなるほど、人は責任の所在をより強く意識するようになり、その結果全体一律の配慮や指導が強化されていくようです。そしてそこには個人的選択や融通の余地がなくなっていき、社会全体が硬直化していくようです。

そう言えば、僕が小学校を卒業する時、担任の先生は僕にこういうメッセージを、それも卒業の花向けの言葉としてくださったことを今思い出します。

「全く車の来ない交差点で信号が青に変わるのをジッと待っている、君はそんなタイプだね。確かに周りの大人は誰も君を咎めないだろうし、小学校もそう指導してきた。だから君は正しい。でもそんな小学校も今日は卒業式、君は卒業だ!おめでとう。」

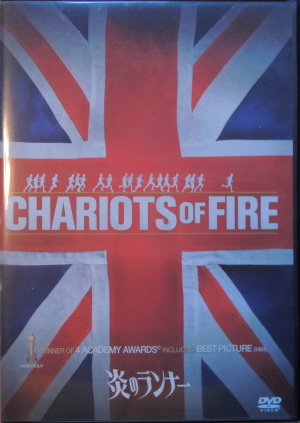

高校の話に戻ります。ある僕のクラスメートが授業をエスケープして映画を見に行きました。その映画は『炎のランナー』。1924年のパリオリンピックにおける実話を元にした映画です。

映画の中で、イギリスの名門ケンブリッジ大学生ハロルドエイブラハムは大学規則に反し、プロのトレーナーを自らの責任で雇い、100メートル決勝で金メダルを獲得します。一方でプロテスタント宣教師エリックリデルはイギリス選手団長の命令に反し、安息日の日曜日に行われる200メートル予選を辞退します。イギリス国民の期待のかかったオリンピックレースを辞退するのです。そんなリデルに対し英国貴族の御曹司リンゼイ卿は自らの400メートル出場権をリデルに差し出し、リデルは400メートル決勝で金メダルを獲得します。映画に登場する英国ジェントルマン達は、皆己の決断に責任を自ら担い、責任を他者や社会に転化することなく、堂々とカッコ良く世界の檜舞台を走り切っていました。

『炎のランナー』を見返すたびに、責任を担って授業をエスケープした若き日のジェントルマンを思い出します。

![One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記 One's Way[ワンズウェイ]の里山暮らし日記](http://www.ne.jp/asahi/ones/way/images/blog_logo_onesway2.gif)